在天宮二號圓滿完成兩年在軌設計壽命之際,9月26日載人航天工程應用成果情況介紹會在北京召開,中國載人航天工程多位專家介紹了中國空間站的建設進度,以及空間站作為“國家太空實驗室”的具體作用。

根據飛行任務規劃,空間站工程分為關鍵技術驗證、建造和運營3個階段實施

去年4月,以我國首艘貨運飛船天舟一號飛行任務取得圓滿成功為標志,載人航天工程空間實驗室飛行任務圓滿收官,中國載人航天工程的第三步任務——空間站工程全面展開,中國正式邁進了“空間站時代”。

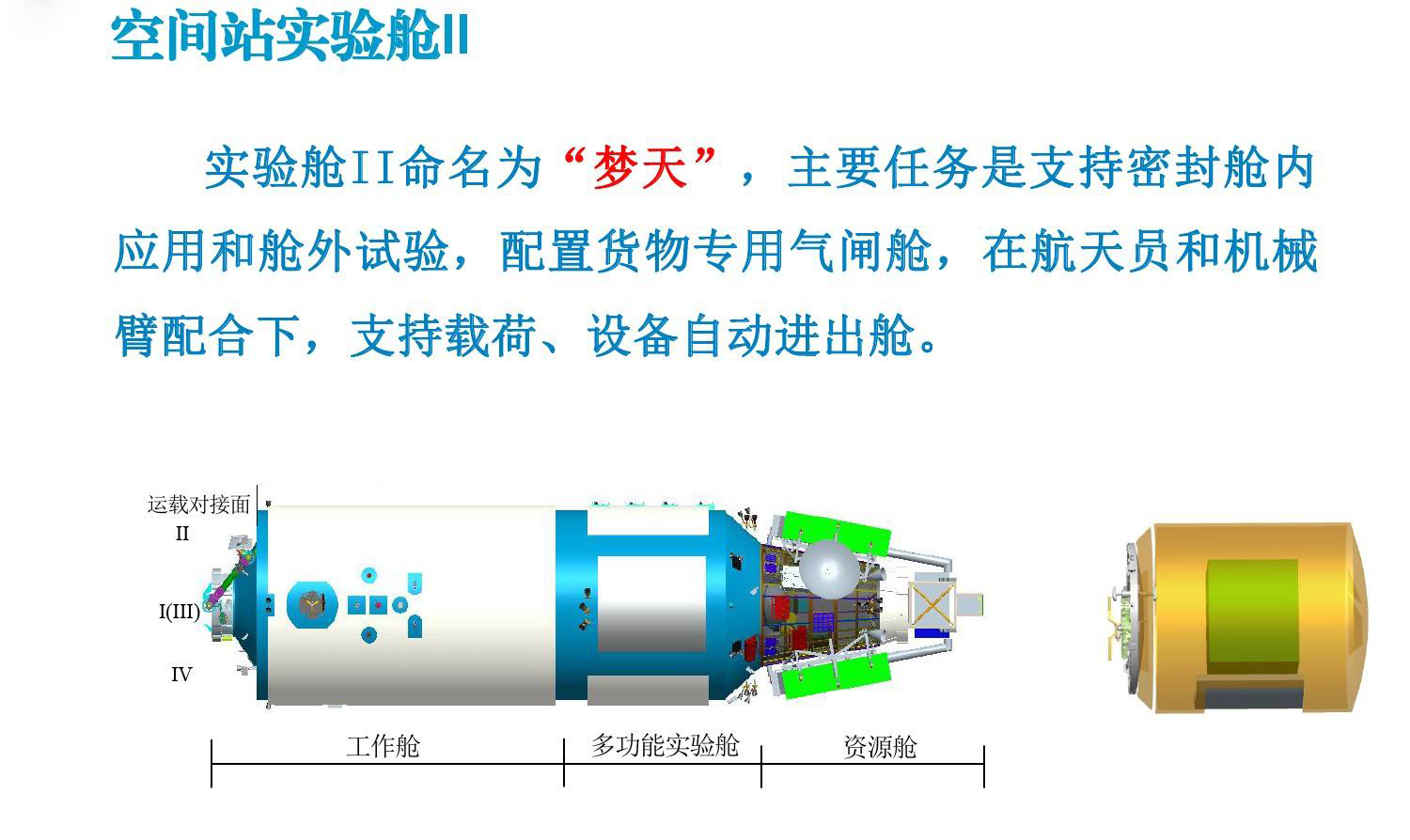

中國載人航天工程辦公室副主任林西強介紹說,根據飛行任務規劃,空間站工程分為關鍵技術驗證、建造和運營3個階段實施。其中,關鍵技術驗證階段安排了長征五號B運載火箭首飛、試驗核心艙發射等6次飛行任務;空間站建造階段安排了實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ發射等7次飛行任務。

目前,空間站任務主要系統關鍵技術攻關已完成,空間站核心艙初樣階段研制接近尾聲,計劃年底前完成轉正樣階段評審工作;實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ正在進行初樣階段結構熱控艙總裝工作。空間應用系統核心艙載荷正在開展初樣階段研制,實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ載荷正在開展方案階段研制,第一批艙內、外載荷項目已完成立項。航天員系統乘員產品、艙外航天服正在開展初樣研制工作,航天員出艙活動水下驗證等地面試驗正按計劃進行,組織實施了第三批預備航天員選拔初選階段有關工作。

林西強說,空間站任務階段的首次飛行——長征五號B運載火箭首次飛行試驗已經明確了搭載載荷,下發了技術要求,首飛計劃原定于2019年上半年實施,但由于受長征五號遙二運載火箭發射失利影響,長征五號B運載火箭首飛任務將有所推遲,具體實施時間有待與相關部門協調后明確。

林西強介紹說,正在研制建設的空間站,艙內、艙外均可支持開展空間應用,而且載荷可在軌更換。艙內將安裝多個科學實驗柜,每個實驗柜都是一個小型的太空實驗室,支持一個或多個方向的空間科學與應用研究。艙外將設置若干暴露平臺,在平臺上配置標準的載荷適配器,在實驗艙Ⅱ設置若干貨物氣閘艙,支持開展艙外試驗。相比天宮二號空間實驗室,從首次入軌攜帶載荷質量、體積、功率、數據傳輸率看,規模都在10倍以上。

林西強認為,一大批空間應用項目的開展,必將產生更多具有國際影響力和應用價值的重要成果。鑒于空間應用項目的大量增多,在原空間應用系統基礎上,又增設航天醫學實驗、航天技術試驗等多個領域,調動國內外一切力量并行展開研究工作。并成立了載人空間站工程任務規劃專家委員會,全面負責相關空間應用項目的遴選把關。

空間站建成后,將在軌運行10年以上,支持開展大規模的空間科學實驗、技術試驗和空間應用等活動

載人航天工程空間應用系統副總設計師呂從民介紹,空間站建造完成后,將在軌運行10年以上。目前,空間應用系統在空間站規劃部署了13個科學實驗柜、艙外暴露實驗平臺以及共軌飛行的巡天望遠鏡,支持在軌實施空間天文、空間生命科學與生物技術、微重力基礎物理、空間材料科學等8個學科領域30余個研究主題的數百項科學研究與應用項目。

據介紹,在科學前沿探索方面,巡天望遠鏡將開展巡天觀測,研究宇宙加速膨脹機理、暗物質和暗能量性質、宇宙和生命的起源與演化等重大科學問題,深化人類對宇宙的認知;空間站還將建立高精度時間頻率系統和超低溫冷原子實驗系統,支持開展廣義相對論與引力物理、新奇量子物態等前沿實驗研究,探索發現新的物理規律。

在人類生存方面,空間站將圍繞人類長期太空生存和提高地面生活質量方面開展研究與應用。將支持開展微生物、植物、動物在分子、細胞、組織、個體、群體等不同層次的空間生物學效應研究,開發減弱和對抗不良效應的措施和手段,為人類在太空的長期生存提供解決方案;同時,開展空間干細胞增殖分化、蛋白質結晶等前沿的生物技術研究,為新型藥物研發、新型醫療技術等關乎人類健康的關鍵技術提供新手段。

在太空活動方面,空間站支持開展遙科學技術、在軌組裝與維修維護、人機聯合作業等應用技術試驗驗證,增強人類的太空活動能力和在軌服務能力,拓展人類的活動范圍。另外,將在空間站開展微重力條件下的流體、燃燒和材料科學研究,掌握空間物質運動本質規律,為人類長期從事太空探索和空間資源開發利用奠定基礎。

未來在空間站,航天員既是空間站的居民,同時也是被研究對象。迄今有11名中國航天員出色地完成了6次載人飛行任務,航天員選拔訓練技術以及健康、生活和工作三大駐留保障技術也得到了有效驗證,為未來空間站長期飛行奠定了堅實基礎,提供了強有力的技術支撐和保障。

載人航天工程航天員系統副總設計師黃偉芬介紹說,航天員系統將圍繞制約人類長期航天飛行的主要醫學及人因問題,聚焦前沿理論和關鍵技術,從長期失重和空間輻射對航天員健康的影響與防護、航天員行為與能力、先進的在軌監測與醫學處置技術、傳統醫學航天應用等五個方向開展深化研究和創新性研究。同時開展載人登月及深空探測等方面相關研究,以獲取新發現取得新認識,為載人航天持續發展進行理論與技術儲備。

空間站任務對航天員提出了更高要求,第三批預備航天員,將從科技人員中選拔飛行工程師和載荷專家

據介紹,我國第三批預備航天員選拔擴大了候選人群的范圍,除從空軍飛行員中選拔航天駕駛員外,還要從科技人員中選拔飛行工程師和載荷專家。這主要是因為后續空間站任務對航天員的專業知識和技能提出了更高的要求。

黃偉芬說,在空間站任務中,空間站艙段多、運行時間長,航天員每天需要把大量的時間用于站內維護和管理方面,還必須參與空間站組裝、建造,進行空間站維護、維修和設備更換。出艙活動時間也大大增加,艙外作業任務極為復雜,更加繁重,包括艙外設備輔助轉運、安裝、拆卸、維護、維修、科學實驗和技術試驗以及艙外演示驗證等。

此外,飛行時間長達數月,出現故障、發生問題的幾率大大增加,對航天員應急故障處理能力提出了更高的要求。因此必須從具有航天航空技術相關專業基礎的科技人員中選拔航天飛行工程師,以應對空間站任務對航天員在航天器、出艙活動等方面的知識儲備和操作技能的極高要求。

空間站任務中,尤其是空間站運營期,航天員必須完成大量的空間科學實驗、技術試驗以及有效載荷操作,學科專業眾多,跨度極大,對航天員的專業知識儲備和科學素養提出了極高的要求。因此,也必須從空間科學實驗、技術試驗所需專業的科研人員中選拔載荷專家,以滿足空間站任務的新要求。

執行過神舟十一號飛行任務的航天員陳冬說,對于去過太空的航天員來說,可以根據自己獨有的失重經驗提出包括程序優化、工具改進等建議。

陳冬說,空間站任務在軌飛行時間長,實驗項目會更多,希望自己通過加強學習,成為科研型航天員,可以獨立設計實驗,“將來在太空再去親手完成它,那種感覺一定非常奇妙。”

湖南正海實驗室設備有限公司是從事實驗室系列設備設計、生產、工程配套服務的廠家。

專業為教育科研、醫療衛生、檢疫商檢、生物制藥、食品化工、石油環保等行業提供實驗室整體解決方案。

服務熱線:0731-88915766;13574125502